さまざまな業界の方に「あなたなら宇宙をどう利用する?」をテーマにインタビュー。第2回目は、月面社会の実現に向けて技術研究をされている、NTT宇宙環境エネルギー研究所の髙橋 円さんにお話を伺いました。

「NASAのアルテミス計画やJAXAの小型月着陸実証機, SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) 月面着陸などで、すっかり月が身近になってきました。月で人々が暮らす世界も現実味を帯び、月面基地を建設する検討が始まっています。今世紀中には月面社会が実現するのかと思うと、ワクワクします。人が生きるために不可欠なもののひとつには電力が挙げられます。ここでは、月面におけるワイヤレス電力伝送技術を中心に、NTT宇宙環境エネルギー研究所 環境負荷ゼロ研究プロジェクト 次世代エネルギー技術グループの研究を紹介します。」

● お話を伺った方:

日本電信電話株式会社 宇宙環境エネルギー研究所

環境負荷ゼロ研究プロジェクト 次世代エネルギー技術グループ

髙橋 円(たかはし まどか)さん

● プロフィール:

NASDA(現JAXA)の研究生として、地上用静電浮遊炉での材料研究に従事後、JAMSSにて、国際宇宙ステーションの運用業務、宇宙飛行士の訓練支援、宇宙実験のインテグレーション、安全性実証などを担当しました。重工メーカーに転じ、航空宇宙/エネルギー材料の研究、研究管理、技術企画を推進しました。その後、コンサル会社の宇宙事業を担いながら、ハイブリッドロケットエンジンのスタートアップを兼任していました。現在は、NTT宇宙環境エネルギー研究所 次世代エネルギー技術グループで、宇宙太陽光発電に向けたワイヤレス電力伝送や核融合最適オペレーション技術などを取りまとめています。

月面でのインフラ整備には、地球とは異なる数多くの課題があります。その1つが地球から月までの輸送コストです。現在の技術では、月に1kgの物資を輸送するのに1億円以上ものコストがかかると言われています。このため、長距離に渡って有線ケーブルを持ち込むことは非常に高価で現実的ではありません。

月の表面は「レゴリス」と呼ばれる細かい砂状の物質で覆われています。このレゴリスは主にSiO2やAl2O3などの金属酸化物で構成されており、ここから金属を分離して有線ケーブルを製造するには、高度な精錬技術と大量のエネルギーが必要です。さらに、レゴリスは静電気を帯びやすく、設備や機器内部に入り込み、短絡や通電不通、稼働部の故障等させるリスクがあるため、有線インフラの敷設や維持には多くの課題が伴います。

このように、輸送コストと資源の制約、さらには月面特有の地形や環境要因が重なり、月面で有線ケーブルを這わせることは現実的に非常に困難です。このため、物理的なケーブルを必要としない無線技術が、月面利用における主流の選択肢として考えられています。

宇宙での電力伝送の選択肢として注目されているのが、レーザー伝送とマイクロ波伝送です。この2つの技術は、それぞれに特徴的な利点と課題を持ち、使用する環境や目的に応じて使い分けられると考えています。

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、NTTが長年培ってきた光通信技術との高い親和性と宇宙での利用を見据え、レーザー伝送を研究しています。レーザー伝送の最大の強みは、その高いエネルギー密度です。エネルギーを一点に集中させることで、非常に効率的な伝送が可能です。また、レーザーは指向性が高いため、エネルギーを特定のターゲットに正確に届けることができます。この特性により、送受信装置を小型化し、重量や輸送コストの削減が期待できる点も大きな魅力です。ただし、レーザーは雨や雲、大気の影響を受けやすいため、地球上では天候に左右されやすく安定的な運用が難しいという課題があります。しかし、月面には大気が存在しないため、このデメリットは問題になりません。このように、環境さえ整えば、レーザ伝送は非常に強力なツールとなるのです。但し、光から電気への変換効率は現状50%前後で、今後、高効率動作を行う光電変換素子の開発が必要となります。 (←経産省報告書で課題として挙げられています。)

一方、マイクロ波伝送にはレーザーとは異なる魅力があります。最大の強みは、雨や雲、大気の影響をほとんど受けない点です。地球上でも安定的に使用できるだけでなく、火星のような砂埃の多い環境でも性能を発揮します。また、マイクロ波は比較的安全性を確保しやすい技術であるため、広範囲にわたる電力伝送にも適しています。しかしながら、指向性が低いため、その装置やシステムが大型化しやすいというデメリットがあります。このため、月面のように重量やスペースが限られる環境では、設計段階での工夫が求められます。

レーザー伝送とマイクロ波伝送、それぞれの特徴を活かし、課題を補い合うことで、私たちは宇宙での電力利用の新たな可能性を切り拓くことができると考えています。

©NTT宇宙環境エネルギー研究所

私たちは「共振現象」に着目し、短距離の電力を効率よく送る研究開発を進めています。共振技術には、主に「磁界共振」と「電界共振」という2つの技術があり、それぞれ特徴を持っています。

磁界共振は、送信側と受信側のコイルが共振することで、磁場を通じて電力を伝送する技術です。この技術の魅力は、その安定性と汎用性にあります。磁界は周囲の環境や障害物の影響を受けにくく、安定した電力伝送を実現します。例えば、私たちの身近な例では、スマートフォンのワイヤレス充電や電気自動車の充電システムがこの技術を利用しています。充電パッドに置くだけで電力が供給される仕組みは、この磁界共振の技術によるものです。しかし、磁界共振には距離が限られるという課題があります。電力を効率的に伝送できる範囲は、数十cmから数m程度です。このため、近距離で安定性が求められる用途に最適な技術と言えます。

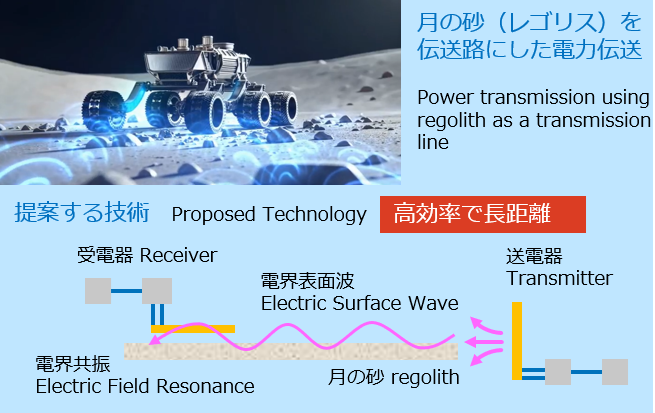

電界共振とは、金属の薄い板であるアンテナを利用して電力を送信側から受信側へ届ける技術です。両者が同じ共振周波数に調整されることで、電力の伝送効率が劇的に向上します。この技術の特筆すべき点は、導体だけではなく、誘電体(絶縁体)を媒介として電力を送ることができ、伝送距離を圧倒的に長くできる点です。電界共振が誘電体を活用する際に鍵を握るのが「表面波」の存在です。表面波とは、誘電体や絶縁体の表面を沿うように電力が伝わる波動のことを指します。この現象により、電力は物質内部だけではなく、表面に沿って効率的に進むことができます。例えば、月面では「レゴリス」と呼ばれる細かい砂状の金属酸化物が地表を覆っています。このレゴリスは誘電体のため、電界共振を利用することで電力をローバや基地に効率的に供給できる可能性があります。NTT宇宙環境エネルギー研究所では、この電界共振に着目して研究開発を進めており、月面探査が進む中、この技術の活躍する未来を期待しています。

未来を見据えると、これらの技術は互いに補完し合いながら進化していくと考えられます。例えば、月面では電界共振がローバや基地のエネルギー供給を支え、地球上では磁界共振が電気自動車やスマートデバイスの充電を担うといったシナリオが考えられます。それぞれの強みを活かし、多様なニーズに応えることができると考えています。

©NTT宇宙環境エネルギー研究所

月面には、「Peak of Eternal Light」と呼ばれる特異な場所があります。このエリアは、年間を通じて80%以上の時間、太陽光が当たり続けるエリアです。月面基地の設置候補地としても注目されるこの「Peak of Eternal Light」には、人類の未来を形作る可能性が秘められています。しかし、月面活動を本格化するためには、光が届かない場所や長い月夜をどう乗り越えるかがカギとなります。そこで、私たちは「Peak of Eternal Light」と、そこから数km以内に位置する永久凍土を持つクレータ(例:シャクルトン・クレータ)を結ぶ新たな電力伝送システムを構想しました。

私たちがめざすのは、これまで紹介したレーザー技術と電界共振技術を組み合わせた電力伝送システムです。まず、「Peak of Eternal Light」で生成された電力をレーザーに変換し、クレータ内に届けることで、影や暗所に電力を供給します。この技術は、月面での広範囲なエネルギー配信を可能にするだけでなく、クレータ内部での探査や活動を支える生命線となります。さらに、クレータ内では、レーザーで送られた電力を電界表面波の技術を活用してローバや装置に伝送します。これにより、ケーブルレスのエネルギー供給が可能となり、配線の制約を受けない柔軟な探査や作業が実現します。

この電力伝送システムが実現する未来は、これまでの月面探査とは一線を画します。例えば、影に覆われたクレータの中でもローバが自由に移動し、電力不足を気にせず水資源の採取や分析が行えるようになります。これにより、月面での資源活用が一気に加速します。また、ケーブルレスの電力供給により、探査装置の配置や移動に自由度が生まれます。月面全体を視野に入れた持続可能なインフラが構築されれば、基地周辺だけでなく、遠隔地への探査や活動もスムーズに行えるようになるでしょう。

私たちが提案する月面ワイヤレス電力供給の実現は、単なる技術革新に留まりません。これは、月面での人類の可能性を広げ、宇宙全体への探査と進出を加速させる重要な一歩です。太陽光を活かし、レーザー技術と電界表面波技術を駆使することで、月面における持続可能な社会を築き、人類の新たなフロンティアを開拓する――そんな未来を私たちはめざしています。

©NTT宇宙環境エネルギー研究所